Джеймс ежедневно так много молится, что кажется, будто он выдыхает молитвы как пар в морозный украинский день. Он является старшим пастором большой церкви в Херсоне и молитва для него – не просто профессия. Это образ жизни. Он молится вслух, когда российские ракеты сотрясают стены церкви, а его четырехлетний сын плачет. Он молится вслух перед тем, как отправиться развозить хлеб по соседним селам. Он молится вслух, когда напуган до смерти, а это бывает часто.

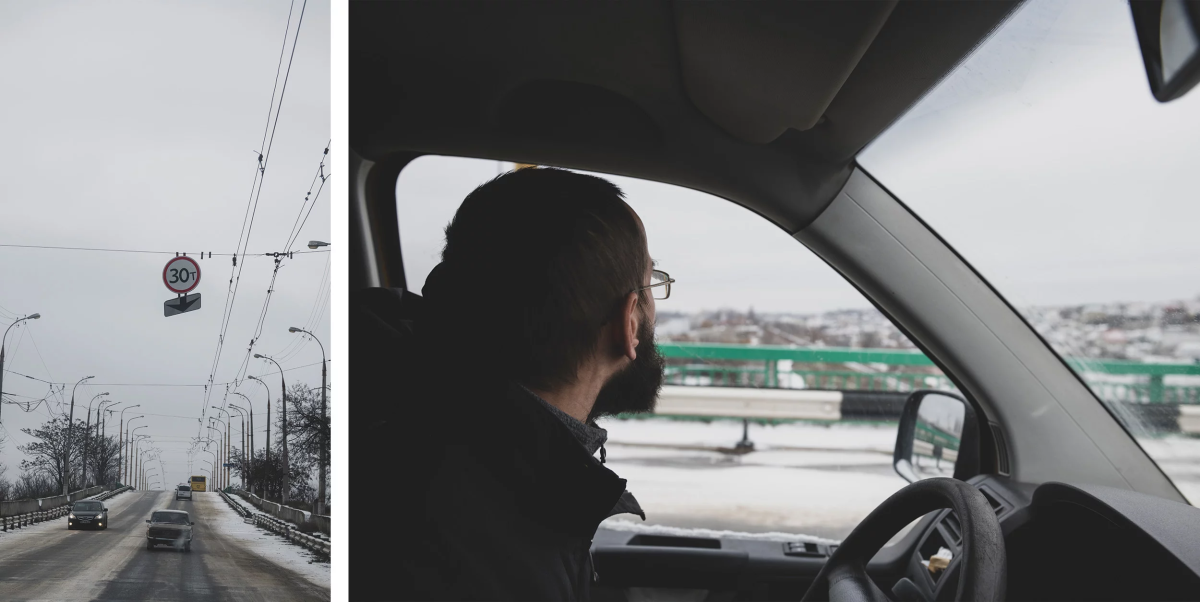

И вот, в четверг, в холодное декабрьское утро Джеймс (он просит называть его этим английским прозвищем), положив руки на руль своего пыльного желтого микроавтобуса, молится по-украински. Машина трогается и поворачивает в сторону моста, ведущего на рукотворный днепровский остров, который местные так и называют – «остров». Там находится небольшая церковь, у которой в результате российских артобстрелов вылетело несколько окон, и Джеймс везет плиты ДСП, чтобы заделать дыры.

Этот остров россияне обстреливают часто. Прямо через реку находится восточная часть Херсонской области, которая все еще находится под российской оккупацией. С ноября месяца, когда десятки тысяч российских солдат, спешно отступая из Херсона, покинули областной центр, они, как бы стараясь отомстить, ежедневно обстреливают через реку город из ракетных установок, гранатометов, танков и минометов, убивая при этом, по меньшей мере, одного человека в день.

Придет ли сегодня его очередь?

Но окна в церкви нужно заколотить. Раньше на острове проживало 30000 человек. Сейчас из них осталось около четверти – в основном, они не эвакуировались из-за старости, инвалидности или же из упрямства. На острове только в церкви можно найти убежище и получить гуманитарную помощь. Поэтому Джеймс, стиснув зубы, переезжает мост.

Украинские христиане давно не считают «последние дни» каким-то отдаленным, эсхатологическим периодом, описанным в Откровении. «Мы живем так, как будто сегодня наш последний день», – сказал мне один из них. И подобную фразу я слышала от многих украинцев. И если бы они вдруг забыли, что жизнь подобна пару, взрывы и частые отключения электроэнергии напоминают им такую истину: сегодня мы здесь на малое время, а завтра исчезаем.

фото Джоэла Кэриллета для Christianity Today

фото Джоэла Кэриллета для Christianity TodayКогда россияне захватили Херсон, Джеймс с женой решили остаться в городе вместе с семьей: «Если мы умрем, то умрем вместе». У них четверо детей возрастом от 4 до 17 лет. Они помнят, как их квартира на пятом этаже сотрясалась от российских артобстрелов подобно кубикам дженги и как истерически плакала их вторая дочь. Потом они собрали детей и поехали в церковь.

По словам Джеймса, решение остаться было трудным, но очевидным. «Мы видели отчаяние в глазах людей. У них не было уверенности в завтрашнем дне. Кто даст им надежду, если я уеду в Америку или Европу?»

Три недели они спали под лестницей в церкви. Около 300 человек на несколько месяцев нашли убежище в церковном подвале. Люди спали сидя, кто-то спал в мужском туалете. Семья с восьмимесячным ребенком теснилась в кладовке с полутораметровым потолком.

Еще и года не прошло с тех пор, как Джеймс стал выполнять обязанности старшего пастора.

Решение Джеймса остаться с семьей на оккупированной территории довольно примечательно. Чаще украинские пасторы прифронтовых городов, особенно имеющие маленьких детей, эвакуировали свои семьи в безопасное место. Некоторые уехали вместе с семьями, кто-то оставался, сколько мог, и уезжал в самый последний момент.

Полномасштабное вторжение длится вот уже целый год, и многим уехавшим пасторам некуда возвращаться. Здания церквей разрушены, общины рассеялись, а те, которые не рассеялись, смотрят на них с осторожностью.

«Мы называем их пасторы-сироты», – говорит Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, крупнейшего протестантского объединения Украины. По оценкам Антонюка, из 2100 украинских пасторов эвакуировалось около 200. Еще около 200 было призвано в армию. Половина эвакуировавшихся возвратилась, хотя многие из возвратившихся были «приписаны» к другим церквам. В некоторых случаях возвращение в родную церковь было «болезненным», говорит Антонюк. Некоторые члены церкви затаили обиду и боль от того, что их пасторы уехали во время кризиса, другие опасались того, что нести служение будут служители-ветераны боевых действий.

Подобные проблемы принесла война во многие церкви Украины. Пасторы говорят, что российские военные арестовывали, угрожали и подвергали пытками многих оставшихся служителей. Кто-то из служителей просто исчез. В общинах рассказывали разные страшные вещи.

Павел Смоляков является старшим баптистским пресвитером по Херсонской области. Он служит также пресвитером центральной херсонской баптисткой церкви «Голгофа». На следующий день после начала вторжения церковь забрала из местного приюта 46 сирот возрастом от 4 месяцев до 4 лет, поскольку русские бомбили город и большие окна в приюте делали его небезопасным.

Два месяца дети прожили в подвале церкви. Члены церкви кормили, купали и согревали детей, при этом некоторые дети имели особые потребности и нуждались в круглосуточном уходе. Волонтеры расходились по всему городу, часами стоя в очередях за лекарствами, молоком и детскими товарами, но этого хватало ровно до вечера.

Смолякова мучило беспокойство и тяжесть ответственности за жизни детей. Он боялся, что русские военные могут их забрать и использовать в пропагандистских целях. Почти каждый день представители оккупационной власти стучались в дверь церкви и задавали вопросы. Кто здесь старший? Почему здесь находятся эти сироты?

Потом, за неделю до Пасхи, пришел российский чиновник в форме и в сопровождении вооруженных солдат. Он предложил Смолякову на выбор два варианта. Либо оставшийся персонал приюта и волонтеры отводят детей обратно в приют, либо военные забирают сирот силой.

Пастор помог отвести детей обратно, но результат был предсказуем. По словам Смолякова, его фотография вскоре появилась в российских СМИ, а русские заявили, что они спасли сирот от торговцев людьми, и обвинили его и церковь в том, что они занимаются поставками детей на органы на американский черный рынок. «Тогда я понял, что моя жизнь в опасности», – говорит Смоляков. Они с женой в течение четырех дней двигались в обход русских блокпостов, после чего смогли выехать в Одессу.

Последнее, что узнал пастор из сообщения губернатора Херсонской области в Telegram, это то, что детей вывезли в аннексированный Россией Крым.

Когда мы беседовали со Смоляковым, наш переводчик, молодежный пастор, у которого тоже двое маленьких детей, замолчал, чтобы вытереть слезы.

Смоляков сохранял спокойствие. Он сказал: «Сейчас непросто говорить об эмоциях».

Эвакуировавшихся украинских служителей, как и многих других украинцев, преследует чувство вины. Они беспокоятся об оставшейся пастве. Один пастор сказал мне, что он покинул оккупированный город в сентябре, когда российские военные закрыли церковь прямо во время воскресного собрания и ограбили его дом. «Я знаю, что геройского в этом мало, – сказал он, – но мы решили, что лучше остаться в живых». Большинство из членов его церкви тоже эвакуировались, осталось около 200 человек, в основном, пожилых людей.

Сам пастор, который пожелал остаться анонимным, чтобы уберечь от опасности оставшихся на оккупированной территории членов церкви, сейчас фактически бездомный. Он переезжает от одних друзей к другим и ждет, когда сможет вернуться в церковь, здание которой сейчас используется российскими военными. В режиме онлайн он ежедневно связывается с членами своей церкви, которые разъехались по всей Украине и по всему миру. В какой-то мере это напоминает насильственное возвращение к такому общению, которое они имели во время пандемии COVID-19.

«В семинарии мы не проходили, как быть пастором церкви на оккупированной территории, – сказал он. – В семинарии мы не проходили, как быть пастором церкви, рассеянной по 15 разным странам».

Три пятых дьяконов и пресвитеров церкви Джеймса покинули Херсон. Большинство руководителей служений тоже уехали – группа прославления, учителя воскресной школы, молодежный пастор. В первые дни вторжения было множество волонтеров, помогавших закрыть пробелы в руководстве. Но по мере ухудшения ситуации многие были вынуждены эвакуироваться.

Когда возле церкви собирались сотни голодных, отчаявшихся людей, Джеймс ясно чувствовал, что возможности его организма ограничены, и он не может в одиночку справляться с создавшейся ситуацией. Когда он вспоминает обо всех людях из дальних сел, которые месяцами жили в условиях холодной зимы без электричества, отопления и воды, он страдает от того, что не может им всем помочь.

фото Джоэла Кэриллета для Christianity Today

фото Джоэла Кэриллета для Christianity TodayНо потом он смотрит на тех, кто остался, – на свою надежную супругу, своих детей и горстку постоянных церковных волонтеров – и думает, что у него достаточно помощников, чтобы справиться с сегодняшними проблемами. Они стали для него жезлом и посохом из 22-го псалма, Божьим утешением в долине тени смертной.

Вот, например, двое молодых людей двадцати с чем-то лет, оставшихся с Джеймсом с начала войны, которые помогают ему решать текущие проблемы церкви. За последний год они стали более близкими, чем семья. (Оба попросили не упоминать их имен из страха, что русские будут охотиться за ними как за людьми, работающими в сфере гуманитарной помощи.)

Вместе эти трое составляют необычное зрелище. Джеймс, которому за сорок, со взъерошенной темной бородой, увлеченным взглядом, одетый в черные джинсы, производит впечатление бунтарского молодежного пастора и Гендальфа одновременно. Один из его помощников имеет веселый нрав, постоянно подшучивает над пастором и балагурит. Второй – рыжеватый блондин, худощавый скрипач, носит очки с тонкой оправой, сладкоежка, задумчивый и целенаправленный.

Они спят на матрасах в подвале церкви, а два молодых помощника Джеймса по очереди дежурят по ночам наверху. «Мы охраняем церковь», – сказал мне один из них. Немногие молодые люди остались бы в Херсоне, будь у них выбор. Он остался, по его словам, «потому что есть люди, которым нужна помощь».

Во вторник, когда я сопровождала Джеймса при доставке ДСП в церковь не острове, оба его помощника поехали с нами. В старом микроавтобусе пастора нет задних сидений, поэтому молодые люди уселись на детские пластмассовые стулья за водительским местом.

Есть пасторы-сироты, а церковь, в которую мы ехали, является церковью-сиротой. Ее пастор уехал вместе со своей молодой семьей в первый день вторжения. Большинство членов церкви тоже уехали.

Руководить церковью Джеймс назначил одного из членов своей церкви, звукоинженера, не имеющего формальной пасторской квалификации. Звукоинженер, который попросил называть его Неводом, живет в квартире через дорогу от церкви. Когда российские ракеты разрушили концертный зал, в котором он работал, ему пришлось руководить церковью, которая, к тому же, служила бомбоубежищем и центром предоставления социальных услуг.

В любой отдельно взятый день в церкви заряжается до 600 мобильных телефонов, благодаря тому, что у них есть генератор. Во время обстрелов в подвале может укрыться около 200 человек.

«Он теперь пастор», – сказал мне Джеймс, когда мы входили в церковь.

Невод мотнул головой. «Нет, нет, – запротестовал он, – не пастор, просто волонтер».

Джеймс настаивал: «Нет, ты теперь пастор». Он набрал какой-то текст по-украински в Google Translate и показал мне свой телефон. «Жертвенный человек», – было написано по-английски. «Он такой, – сказал Джеймс. – Он здесь уже девять месяцев служит Христу и не получает никакой зарплаты».

Девять месяцев. Столько длилась российская оккупация Херсона. Принимая во внимание обстоятельства, этого хватило бы на несколько жизней.

Херсон стал первым крупным городом и единственным областным центром, который русские захватили с начала вторжения. Его захват произошел практически в самом начале войны. Когда-то это был процветающий экономический центр, который окружали богатые сельскохозяйственные угодья. Но за одну ночь он превратился в город-призрак. Месяцами люди сидели по домам, выходя только на короткое время в самых крайних случаях. Почти сразу после обеда на улицах не оставалось никого, кроме бродячих собак.

«Это влияет на твою голову», – сказал мне один пастор. После созерцания месяцами билбордов, провозглашающих, что «Россия здесь навсегда!», многие начали этому верить.

11 ноября, когда украинские танки с желто-голубыми флагами въехали в центр Херсона, а люди плясали на улицах и фотографировались, Джеймс поначалу не мог поверить, что город и в самом деле был освобожден. Что за хитрость придумали русские на этот раз? Российские солдаты уже одевались как гражданские или как украинские военные, чтобы разузнать, кто поддерживает Украину.

К тому времени, когда он понял, что все это правда, радоваться было уже некогда. Несмотря на радостное событие, люди уже выстроились у церкви в очередь за водой и хлебом.

Отступающие российские войска разрушили критическую инфраструктуру области. Около трех недель у людей не было электричества, воды, отопления и связи. В первый день освобождения, в условиях полной темноты на улицах, 7000 человек столпились у церкви в поисках помощи.

В какой-то мере сразу после освобождения Херсон был в худшем состоянии, чем во время оккупации. Когда я была там в начале декабря, во многих местах все еще не было электричества. Магазины, банки, рестораны и школы все еще не работали. Люди сидели без работы. Качели на детских площадках стояли пустыми. В 19:30, с началом комендантского часа, город погружался в тревожную тишину, всю ночь город сотрясали эпизодические бомбардировки, напоминая о том, что враг находится прямо на противоположной стороне реки.

В тот день, когда мы побывали на острове, русские, по данным херсонской администрации, бомбили Херсон 51 раз, целясь, в основном, по гражданским районам. Тогда было убито двое и ранен один человек.

Первый раз мы услышали звуки артиллерийского обстрела в 10:20. Джеймс и Невод, стоя возле здания церкви, обсуждали транспортные вопросы. Подошли две женщины, одна пожилая, а другая на позднем сроке беременности, они хотели узнать, можно ли здесь обратиться за помощью. Не успели они задать свой вопрос, как где-то недалеко мы услышали характерные звуки взрывов русских градов – бум-бум-бум. Пожилая женщина обняла молодую, и они поспешили в здание церкви вместе с Неводом.

«Нужно ехать, – крикнул Джеймс, указывая обеими руками на свой микроавтобус. – Поехали!»

Мы заскочили в микроавтобус. Джеймс нажал педаль газа, мы выехали из церковного двора и помчались через мост, ведущий с острова.

Джеймс сказал, что он видел вещи и похуже: русские танки, стреляющие по школам, детей, голодающих в то время, когда россияне веселились в местных кафе, мародерствующих россиян, отбирающих урожай и сельхозтехнику у херсонских фермеров. «Это не война, – сказал он. – Это геноцид».

Когда мы возвращались в церковь Джеймса, он показал мне здание в центре города, похожее на разрушенный песочный замок. Это была российская база, которую украинская армия уничтожила с помощью американской системы залпового огня HIMARS. Пастор широко улыбнулся. «Мне нравится, – воскликнул он по-английски, насколько ему позволяли знания языка. – HIMARS навсегда!»

Война оставила отпечаток на всех регионах Украины, не только на оккупированных территориях.

Световой день в субботу в Вишневом, плотно населенном пригороде Киева, был коротким. В 8:00 небо еще было темно-синим, а в 15:00 оно уже снова начинало темнеть. На небе неясно угадывались густые облака, свидетельствовавшие о надвигающемся снегопаде.

Из-за этого периоды веерного отключения электроэнергии, введенного из-за российских ударов по украинской энергосистеме, были еще более темными. Город, в котором до вторжения проживало 42000 человек, был погружен в темноту, как средневековая европейская деревня. Фонари и вывески не светились. Многоквартирные дома напоминали бесцветные кубы. Только некоторые здания, оборудованные генераторами, светились желтым светом. Свет автомобильных фар отражался от снега, а пешеходы осторожно ступали по скользким тротуарам, сверкающим в лучах налобных и ручных фонариков.

В ледяной темноте церковь «Спасение» сияла и гудела жизнью как оазис. Запах кофе и жареных тостов согревал воздух. На то время церковь была единственным общественным местом в Вишневом, где можно было воспользоваться электроэнергией во время отсутствия света. Ежедневно молодежный центр церкви с кафе и подвальным помещением открывал свои двери для местных жителей, чтобы они могли согреться, выпить горячего капучино и поработать на своих ноутбуках.

Киевская область почти оправилась от начальных месяцев вторжения, когда российские войска врывались во многие крупные города, находящиеся в непосредственной близости от столицы. Я побывала здесь в одно из воскресений в конце прошлого года. Церкви наполнялись верующими. Пасторы крестили новообращенных в баптистерии. В новой дочерней церкви в Ворзеле, основанной церковью «Спасение», пел хор (Ворзель – село под Киевом, которое всего несколько месяцев назад еще напоминало свалку снарядов, брошенных танков и мертвых тел). Магазины, аптеки и кофейные киоски работали. Молодые люди кушали в местном Макдоналдсе, а бабушки катали в колясках укутанных младенцев.

В церкви «Спасение» группа девочек в спортивных брюках с гигантскими белыми перьями в руках репетировала постановку на приближающееся Рождество. Они парили и танцевали под переливы музыки в зале, во всех четырех углах которого было написано: «Иисус есть Господь!»

«Это моя дочь, та, которая самая высокая», – показывает рукой пастор Николай Савчук.

У него двое детей – дочь 15 лет и сын 13 лет. На второй день вторжения, когда он увидел недалеко от дома российские танки, въезжающие в город, он сразу же вывез семью к своим родителям, живущим на западе Украины: «Я не мог смотреть на страдания своих детей». Савчук вернулся в Киев один, как раз к началу воскресного богослужения. Когда в апреле российские войска отступили, он привез семью обратно. Это было на Пасху.

Вернулась ли жизнь в какое-то подобие нормального русла?

«Внешне – да», – говорит Савчук. – «Но внутри – нет». Измерять уровень психологической травмы народа еще рано. Люди, знакомые с довоенной жизнью в Украине, видят этот психологический стресс: изменения, большие и маленькие, ежедневное чудо выживания, стойкость, выносливость в этой земной жизни.

фото Джоэла Кэриллета для Christianity Today

фото Джоэла Кэриллета для Christianity TodayВ первые месяцы войны церковь «Спасение» потеряла 90 % из 3000 своих членов. Половина эвакуировалась за рубеж, часть – на запад Украины. В то первое воскресенье после начала вторжения Савчук шел к кафедре, пытаясь угадать, сколько человек придет на служение. Он был удивлен, увидев 300 человек, около 10 % от общего числа. Половина из 16 пасторов эвакуировались. Некоторым оставшимся служителям Савчук посоветовал уехать. Он видел, что их психологическое состояние оставляет желать лучшего.

Как и Джеймс в Херсоне, Савчук каждый день ложился спать с мыслью, что это может быть последняя ночь в его жизни. Такая постоянная неопределенность берет свое. Спустя пять дней от начала вторжения, когда первоначальный шок наконец-то прошел, Савчук проснулся среди ночи и зарыдал.

Но есть время плакать, а есть время действовать. Были некоторые срочные и острые потребности – лекарства, продовольствие, предметы первой необходимости. Все магазины были закрыты. Людям нужно было убежище и помощь в эвакуации, и они приходили в церковь, потому что церкви оказались наиболее оперативными, эффективными и гибкими из всех организаций, оказывающих помощь.

Несмотря на то, что часть руководителей и членов церквей уехали, украинские христианские лидеры говорят, что в это трудное время в церкви стало приходить больше неверующих, чем когда бы то ни было. Церковь «Спасение» добавила к своей обычной воскресной программе 10-минутную проповедь с объяснением основ евангелия для невоцерковленных людей. По оценке Савчука, каждое воскресенье на призыв к покаянию откликались от 20 до 40 новоприбывших. Церковь всегда уделяла значительное внимание евангелизации, но, по мнению Савчука, потребность в проповеди евангелия в военное время резко возросла: «Жизнь может оборваться в любой момент. Мне нужно посмотреть в глаза моему Богу – то ли я делаю?»

«Это особое время, – говорит Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов. – В подобные периоды испытаний мы видим, как умножается благодать Божья. Нам трудно. Мы много плачем. Но мы видим Божью работу. … Перед нами всеми эта нива. Это время сеять».

Война усугубила потребность Украины в служителях, особенно в таких, которые прошли подготовку по оказанию психологической и другой помощи. Даже до вторжения баптистский союз мог бы задействовать до 500 дополнительных пасторов, считает Антонюк. Он говорит, что этот конфликт стал причиной того, что сотни молодых людей, многие из которых раньше сидели на задних рядах, подали документы в украинские семинарии. Проблема в том, однако, что «пасторы не вырастают за два года».

Около 200 пасторов и руководителей служений собрались недавно на стратегическое совещание баптистского союза в Ирпене, чтобы обсудить, как война повлияла на их работу. Люди устали, но был виден и энтузиазм: проблемы военного времени велики, но служение не должно прекратиться.

«Все напуганы, но мы продолжаем служение, – сказал Антонюк в заключительном обращении. – Война это новая реальность. Мы не знаем, что будет завтра. Но мы все когда-то умрем. Если это случится в 2023 году, так тому и быть».

Через два дня после освобождения Херсона Павел Смоляков поехал прямо в церковь «Голгофа». Он эвакуировался в Одессу через неделю после Пасхи, когда русские СМИ обвинили его в том, что он якобы занимается торговлей людьми. Он не был в Херсоне семь месяцев.

Поездка была утомительной. Ему приходилось маневрировать между минными заграждениями и телами, лежащими прямо на улицах. Но возвращение к членам своей церкви было радостным. Они обнимались. Плакали. Они молились и прославляли Бога.

Когда Смоляков наконец-то добрался до своей квартиры, тревога все еще не покидала его. Все было точно так же, как тогда, когда он уходил отсюда более полугода назад – постельные принадлежности, чашки, такие знакомые детали и мелочи. Казалось, что время в его квартире остановилось, а весь внешний мир изменился.

У всех пасторов в Херсоне, как у возвратившихся, так и у тех, которые не уезжали, «дел невпроворот», говорит Смоляков. Будучи областным пресвитером, он занят тем, что подбадривает уставших служителей, готовит новых и помогает возвращающимся людям. Но не стоит ожидать, что твоя церковь осталась прежней, предупреждает он. Многие церкви опустели. Три четверти из 400 членов его собственной церкви разбросаны по всей стране и по Европе. Из шести пасторов только Смоляков вернулся в Херсон.

И все же. Во время оккупации оставшиеся члены церкви «Голгофа» все равно ежедневно собирались в 10:00 на молитву. Как первые христиане из Деяний 2, они ежедневно преломляли хлеб, разделяли между собой пищу и славили Бога. И так же, как и в Деяниях, Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви.

На сегодня еще 300 совсем новых человек стали регулярно посещать «Голгофу». Будет трудно, когда руководители и члены станут возвращаться практически в новую церковь, говори Смоляков, но это будут радостные трудности. Это будет ободряющим напоминанием, что церковь не прекращает делать то, что должна.

Церковь Джеймса в Херсоне тоже уже не та, которой она была до войны. Из 400 членов осталось только 50. Воскресное служение сопровождалось смехом и плачем 150 детей. Теперь их едва наберется 20. Основной костяк остался, но учитывая ежедневные российские обстрелы, говорит Джеймс, «было бы глупо», если бы уехавшие решили вернуться.

Я была там за несколько недель до Рождества. Он провел меня в темное, холодное здание церкви. Главный зал большой, оборудованный сложным освещением и звуковой и видеоаппаратурой. Теперь медиагруппы нет. Театральной группы тоже нет. Некому играть на барабане и на гитаре.

В 2021 году они провели очень живую рождественскую постановку для многочисленной аудитории. Джеймс понятия не имел, сколько людей придет на рождественское служение в 2022 году. Может быть, ему придется включать запись песен прославления.

Но, несмотря на все, в церкви проходят различные служения. Пожилые женщины раскладывают в пакеты рис для раздачи. Шеф-повар, которые лишился своего ресторана, готовит капусту и картофельное пюре в церковной кухне вместе со своей женой и тещей. Жена Джеймса весь день на ногах, разрываясь между домашним обучением детей и служением голодным. Десяток волонтеров образовали живую цепочку от грузовика до кладовой. Они разгружают переданные другими церквами продукты питания.

Где-то на улице так часто слышно бум-бум-бум русских ракет, что этот звук уже стал частью звукового фона, подобно автомобильным сигналам.

«Скучаешь по прежнему служению?» – спросила я.

«Нет, – ответил Джеймс, не задумываясь. – Раньше здесь были только верующие. Теперь к нам приходят люди, которые никогда не слышали евангелия».

Джеймс выглядит одновременно молодым и постаревшим, энергичным и уставшим. За последний год он видел и слышал слишком много, но каким-то образом всегда мог исполниться новой энергией – возможно, это результат всех произнесенных им молитв.

фото Джоэла Кэриллета для Christianity Today

фото Джоэла Кэриллета для Christianity TodayБог знает, что ему нужны эти молитвы. Как-то он вез продукты питания и товары первой необходимости в одно село и русский танк переехал несколько автомобилей как раз в том месте, где он только что проезжал. Он даже не посмел обернуться, просто поехал дальше, обливаясь холодным потом от понимания того, насколько близко его жена была от того, чтобы стать вдовой, а дети – от потери отца.

Я подумала о своем семимесячном ребенке, оставшемся в Лос-Анджелесе. «Ты хоть раз пожалел о том, что остался в Херсоне?» – спросила я.

«Пожалел ли я? Нет! Нет! Никогда! – сказал Джеймс. – Мы на Божьей линии фронта. Мы готовы к встрече с Богом в любой момент».

Сидящий рядом помощник Джеймса выдал очередную шутку, другой засмеялся.

Взгляд Джеймса перестал быть напряженным. Глаза его смеялись. Он на линии фронта, и, возможно, это его последние дни, но все в руках Господа, его церковь рядом, и он улыбается.

София Ли является штатным международным корреспондентом Christianity Today.